LMU-Princeton Graduate Seminar 2026

Faking it and Making it: Lying and Deceiving in Poetics and Politics

Image: Reynard the Fox marginalia. Maastricht Hours, British Library, Stowe MS 17, fol. 84r

LMU-Princeton Graduate Summer Seminar

Princeton, June 1-3, 2026

Organized by Joel Lande, Susanne Reichlin, and Carlos Spoerhase

Evening Lectures: Nicola Gess (Basel), Albrecht Koschorke (Konstanz), and Juliane Vogel (Konstanz) Additional Presentations: Christian Benne (Copenhagen), Barbara Nagel (Princeton), Bailey Sincox (SUNY-Binghamton)

The accusation that poets are liars has reverberated throughout the European tradition with a tenacity few commonplaces can rival. Its staying power, no doubt, owes something to its felicitous formulation—the way it lends itself to pithy citation and polemical reuse. Yet its foundational status within the history of philosophy and literary theory must be sought on a deeper plane. For the charge that the poet lies presupposes more than it asserts: it summons to thought the very concepts by which literary discourse is to be distinguished from other modes of expression. Small wonder, then, that boldface names in the history of philosophy like Plato, Aristotle, and Nietzsche should have returned to the charge in ever more sophisticated guises, or that Hans Blumenberg could look back on the entire tradition of literary theory as a persistent wrangling with this provocation. To name the poet a liar is, in effect, to reopen the question of what it means to represent, to imitate, to invent; at the same time, it articulates philosophy’s own ancient claim to truth. That the accusation endures may thus testify less to a perennial suspicion of poetry than to the unbroken fascination with the boundary between fabrication and fact, a boundary that philosophy has long sought to police and that poetry has never ceased to transgress.

Tellingly, Plato raised the charge that poets are liars in a political treatise: it is the first indication that poetry and politics are not merely parallel but competing arts of shaping the plausible, each contending for mastery over collective belief. That is, the distinction between invention and truth reaches beyond the aesthetic domain into the political, for the orchestration of appearances and the molding of belief constitute the very machinery of consensus upon which, in different ways across time, government rests. The border dividing truth from falsehood, authenticity from fakery, is undeniably a fault line with palpable consequences in public life today. The very terms that a few short years ago seemed to name a new epistemic crisis—“fake news,” “alternative facts”—have rapidly grown stale, dulled by repetition and overuse both in public discourse and in its critical reflection. Yet, there can be little doubt that the perils they signaled so urgently have long been features of political life. However extreme the possibilities afforded by the contemporary media environment, the intertwining of persuasion and untruth has always belonged to the grammar of politics, whose proximity to the rhetorical tradition reminds us that deception is not an extrinsic corruption of discourse but constitutive of the art of persuasion on which all forms of popular governance depend.

Another instructive point of convergence that this seminar aims to address emerges from the recognition that certain shared concepts are so foundational to both poetics and politics that neither domain could be thought coherently without them. For instance, a concept like representation is the wellspring from which diverse aesthetic and political activities draw their legitimacy. It mediates between the individual and the collective, the imagined and the real, rendering visible the basic tensions of poetic and political life. A further foundational example has been most forcefully articulated in the work of Georg Simmel and Erving Goffman, who point out that the notion of a role is not merely central to the theatrical relationship between actor and performance; it cuts to the core of social existence itself. Human life unfolds, they suggest, through a constant negotiation between the singular person and the more general statuses generated by interaction, convention, and expectation. The stage thus mirrors the street and vice versa. Alongside such conceptual fields, there are also figures who seem to belong irreducibly to both spheres. Today, one cannot but think of the confidence man, for whom the line between political agent and actor does not exist, and whose machinations have been the subject of countless films and literary works. Alongside the confidence man stands the trickster, a figure that from twelfth century beast epics to Goethe’s hexameter allegory of the French Revolution, from Cicero’s De Officiis to Machiavelli’s Il Principe, has been symbolically cast as the fox. Pretenders menace fictional worlds as much as the all-too-real political one.

Our seminar will ask what it means to lie—and what it means to tell the truth, when both are understood as cultural techniques rather than moral absolutes. When and how does lying become legible as a distinct act, and when is it indistinguishable from the ordinary fictions that sustain social and political life? How do aesthetic forms stage and test the limits of veracity? To what extent can the poetic lie serve as a mode of truth-telling, and where does persuasion turn into deception? We will consider figures who inhabit both domains at once—the poet, the demagogue, the confidence man—as cases through which the boundaries between invention and belief, rhetoric and revelation, begin to blur. By tracing the history of these problematics from antiquity to modernity, we aim to rethink lying not simply as the opposite of truth but as one of its most revealing doubles.

Room and board will be provided for the duration of the seminar; participants are responsible for the cost of travel to Princeton, New Jersey. Discussions will take place in English and German.

„Faking It and Making It: Lügen und Täuschen in Poetik und Politik“

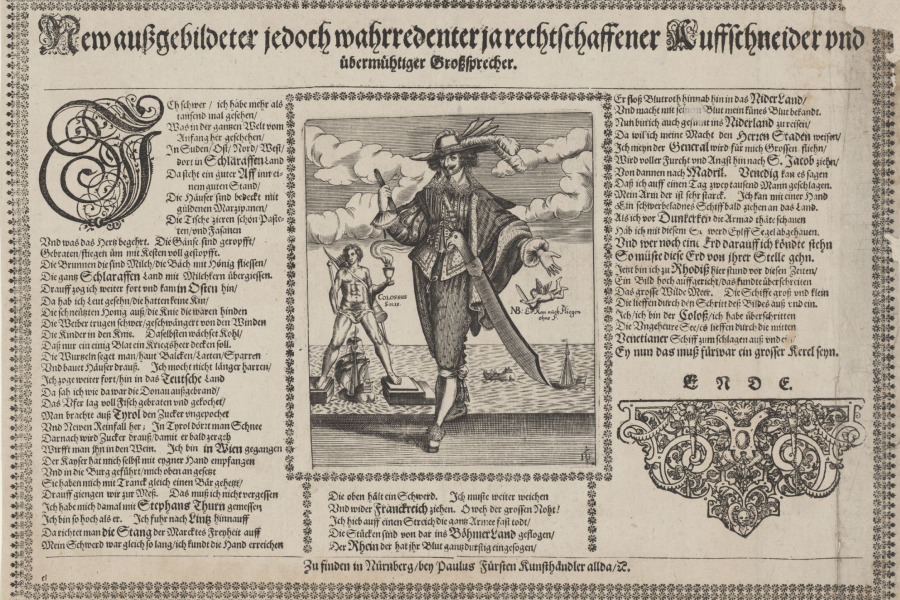

Neu außgebildeter jedoch wahrredenter ja rechtschaffener Auffschneider vnd übermühtiger Großsprecher

LMU-Princeton Sommerseminar

Princeton, 1.– 3. Juni 2026

Alle Dichter lügen: Mit einer Beharrlichkeit, die nur wenigen anderen Gemeinplätzen zu eigen ist, zieht sich dieser Vorwurf durch die europäische Ideengeschichte. Seine Durchsetzungskraft verdankt sich zweifellos seiner treffenden Formulierung und polemischen Zuspitzung. Doch die grundlegende Bedeutung für Philosophie und Poetik muss auf einer tieferen Ebene aufgesucht werden. Denn der Vorwurf, der Dichter lüge, ruft tiefliegende Grundannahmen darüber auf, was den literarischen Diskurs von anderen kulturellen Ausdrucksformen unterschiedet. Es ist kein Wunder, dass prominente Namen der Philosophiegeschichte wie Platon, Aristoteles oder Nietzsche in immer raffinierteren Wendungen auf diese traditionsreiche Anklage Bezug genommen haben, oder dass Hans Blumenberg die gesamte Tradition der Literaturtheorie als Auseinandersetzung mit dieser Provokation beschreibt. Den Dichter einen Lügner zu nennen, wirft die Frage auf, was es eigentlich bedeutet, zu erfinden, nachzuahmen oder darzustellen; zugleich wird auf diese Weise der uralte Wahrheitsanspruch der Philosophie zur Sprache gebracht. Dass die Anklage bis in die Gegenwart immer wieder neu formuliert wird, mag daher weniger von einem fortwährenden Misstrauen gegenüber der Dichtung zeugen als von der ungebrochenen Faszination für die Grenze zwischen Erfindung und Wahrheit – eine Grenze, die die Philosophie seit langem zu kontrollieren versucht und die die Dichtung gleichwohl beharrlich überschreitet.

Dass Platon den Vorwurf, die Dichter seien Lügner, in einem politischen Traktat erhebt, ist aufschlussreich: Dies deutet darauf hin, dass Dichtung und Politik nicht bloß parallele, sondern rivalisierende, miteinander wetteifernde Weisen sind, Plausibilitäten zu generieren und durchzusetzen. Die Grenze zwischen Erfindung und Wahrheit reicht über die ästhetische Sphäre hinaus ins Politische. Denn Darstellungen von Dinge und Sachverhalten werden in deliberativen Regierungsformen stets genutzt, um Überzeugungen zu stiften und Konsense zu formieren. Die Linie, die Wahres von Falschem, Authentizität von Täuschung trennt, markiert eine Grenze, deren Überschreitung im öffentlichen Leben spürbare Konsequenzen nach sich zieht. Zwar scheinen die Begriffe, die noch vor Kurzem eine neue epistemische Krise im Bereich des Politischen zu benennen schienen – „Fake News“, „alternative Fakten“ – bereits schal geworden, abgestumpft durch Wiederholung und übermäßigen Gebrauch sowohl im öffentlichen Diskurs als auch in dessen kritischer Reflexion. Dennoch kann es kaum einen Zweifel geben, dass die Gefahren, die diese Begriffe so dringlich signalisierten, Teil des politischen Lebens sind. So extrem die diskursiven Konstellationen auch sein mögen, die das gegenwärtige Medienumfeld eröffnet: Die Verflechtung von Überzeugung und Unwahrheit hat schon immer zur Grammatik der politischen Kultur gehört. Die Nähe der Politik zur rhetorischen Tradition sollte uns daran erinnern, dass Manipulation und Täuschung keine äußerliche Korruption des Diskurses sind. Sie sind für die Kunst des Überredens und Überzeugens, auf der alle Formen des öffentlichkeitsorientierten Regierens beruhen, vielmehr konstitutiv.

Außerdem lassen sich Politik und Poetik ohne die für sie grundlegenden Begriffe wie Rolle oder Repräsentation nicht angemessen verstehen. Der Begriff der Repräsentation dient dazu, diverse ästhetische und politische Aktivitäten zu beschreiben und zu legitimieren. Repräsentationen vermitteln demgemäß zwischen dem Individuellen und dem Kollektiven, dem Imaginierten und dem Realen und machen so die grundlegenden Spannungen des poetischen und politischen Lebens sichtbar. Der Begriff der Rolle wurde am nachdrücklichsten in den Werken von Georg Simmel und Erving Goffman entwickelt: Er ist nicht nur zentral für das theatrale Verhältnis zwischen Schauspieler und Aufführung, sondern er berührt den Kern sozialer Existenz als solcher. Das menschliche Leben entfaltet sich, so Simmels und Goffmans These, durch eine ständige Verhandlung zwischen der singulären Person und allgemeineren Statuszuschreibungen, die durch Interaktionen, Konventionen und Erwartungen hervorgebracht werden. Die Bühne spiegelt also die Alltagswelt – und umgekehrt. Es gibt auch Figuren, die beiden Sphären unlösbar anzugehören scheinen. Der Hochstapler beispielsweise unterscheidet nicht zwischen politischem Handeln und Schauspielerei. Neben den Hochstapler, dessen Machenschaften Gegenstand unzähliger literarischer Werke und Filme geworden sind, tritt die Figur des Tricksters, die von den Tierepen des zwölften Jahrhunderts bis zu Goethes Hexameter-Allegorie der Französischen Revolution, von Ciceros De Officiis bis zu Machiavellis Il Principe durch den Fuchs symbolisiert wurde. ‚Füchse‘ bedrohen fiktionale Welten ebenso wie die allzu reale politische Welt.

Unser Seminar wird der Frage nachgehen, was es bedeutet zu lügen und was es bedeutet, die Wahrheit zu sagen – beides verstanden als Kulturtechnik und nicht als moralisch überhöhtes Phänomen. Wann und wie wird Lügen als distinkte soziale Handlung beschreibbar, und wann ist sie nicht von den gewöhnlichen Fiktionen zu unterscheiden, die das soziale und politische Leben stützen? Wie inszenieren ästhetische Formen die Grenzen der Wahrhaftigkeit und stellen sie auf die Probe? Inwieweit kann die poetische Lüge als Modus der Wahrheitsfindung dienen, und wo schlägt Rhetorik in bloße Täuschung um? Wir werden auch Sozialfiguren betrachten, die beide Sphären zugleich bewohnen. Der Dichter, der Demagoge oder der Hochstapler lassen die Grenzlinien zwischen Erfindung und Überzeugung, Rhetorik und Erkenntnisstiftung verschwimmen. Indem wir die Geschichte dieser Grenzziehung von der Antike bis zur Moderne nachvollziehen, wollen wir die Lüge nicht einfach als Gegenteil der Wahrheit in dem Blick nehmen, sondern als deren aufschlussreichsten Doppelgänger.

Die Unterkunft und die Verpflegung in Princeton werden für die Dauer des Seminars bereitgestellt; die Teilnehmenden tragen die Reisekosten nach Princeton, New Jersey. Die Diskussionen finden auf Englisch und Deutsch statt.

PU and LMU Logo

Sponsored by LMU-München, Princeton German Dept, and Humanities Council.